今日の現場の様子

着工してから、約10日が経過しました。

我が家はベタ基礎を採用しています。そのため基礎内部には鉄筋が組まれるのですが、確認しようと思った時にはすでにコンクリートが打設済み。

コンクリート表面をよく観察すると、水が少し浮いていたため、打設直後だったのかもしれません。

前回の見学から7日ほどでここまで進んでおり、想像以上に工事の進みが早いと感じました。

コンクリートと水分・雨の影響

コンクリートは「セメント」と「水」が化学反応して硬化していきます。

ただし、水が多すぎると強度が下がるリスクがあります。

- 打設直後 → 雨に弱く、表面が流れる心配がある

- ある程度固まった後 → 雨が当たってもほとんど問題なし

ここ最近は夕立が多かったので、1日中そわそわして過ごしました。完成後には見えなくなる部分だからこそ、こうした工程の重要性を改めて実感します。

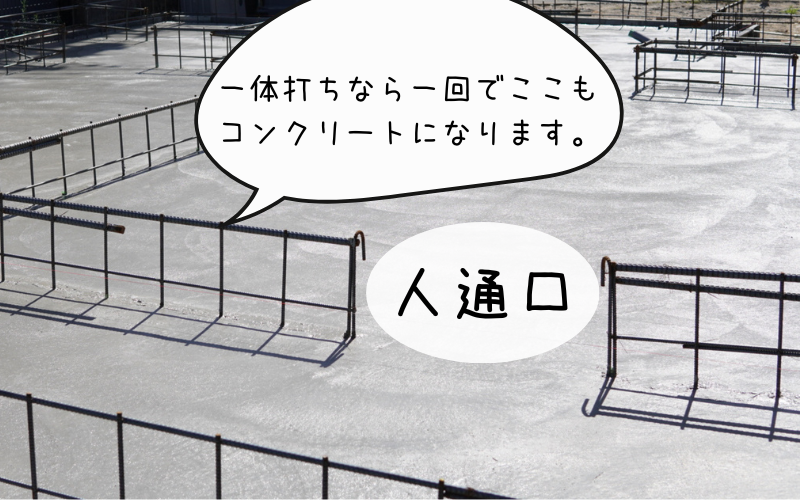

人通口の確認

今回の見学では「人通口」がきちんと設けられているかも確認しました。

人通口とは、将来基礎の点検や床下メンテナンスを行う際に、人が通るための開口部のことです。

普段は気にしない部分ですが、これがあることで点検性が大きく変わります。

子育て世帯にとっては、将来的にシロアリ点検や配管トラブルの際にも役立つため、チェックしておいてよかったと感じました。

基礎の開口部は何のためだろうと不思議に思っていましたが、重要な部分でした。

基礎工法の違い:二度打ちと一体打ち

この記事を書くにあたり調べたところ、基礎の構築方法には「二度打ち」と「一体打ち」があることを知りました。

- 二度打ち(今回の我が家)

- ベースと立ち上がりを分けて施工

- コストは安い

- 打ち継ぎ部分に隙間が生じる可能性があり、シロアリ侵入リスクや強度面でやや不利

- 一体打ち

- ベースと立ち上がりを同時に施工

- コストは高め

- 隙間ができにくく、強度や防蟻性で有利

我が家は二度打ちでしたが、性能を重視するなら一体打ちの方が良いと感じました。

このあたりはハウスメーカーや工務店の標準仕様による違いも大きいので、これから建築を検討する方は確認しておくと安心だと思います。

費用をどこにかけるのかは価値観に左右されると思います。気になる方は対応の可否を含めてハウスメーカー・工務店選びをすると良いかもしれません。

基礎の高さについて

もう一つ気づいたのは「基礎の高さ」です。

- 高い基礎 → 床下の空間が広く、点検や補修がしやすい。通気性が高く湿気がこもりにくい。

- 低い基礎 → 見た目はスッキリ、コストも抑えやすいが、床下点検や通気性では不利。

土地の条件や家の構造によって適した高さは異なりますが、メンテナンス性と湿気対策という視点は見落としがちなので、施主として知っておくと選択の幅が広がります。

まとめ

- コンクリート打設は雨の影響を受けやすい → 打設直後の管理が大切

- 人通口は点検・メンテナンスのために重要な設備

- 二度打ちと一体打ちで性能・コストに差がある

- 基礎の高さも将来の住みやすさに関わる

今回の現場進捗では、完成後には隠れてしまう「基礎の質」に注目しました。

家づくりを検討している方は、ぜひこの段階で一度現場を見学してみることをおすすめします。

コメント